多彩色陶磁に飾られたモスクは、それ自体が陶磁器の建築物。

つまり、精神の器、生活、信仰の器なのだ。

チューリップやカーネーションといった花鳥文様

アラピア文字などを描いたタイルが、見るものを幻惑へと誘う。

迷宮の魔都イスタンプールから、激しい労働争議に揺れる東欧の窯まで

僕はひとり旅。

恍惚たる夢幻の境地で精神を肉体から解放しシェレフェー(乾杯)!!

フランス編 イギリス編 ドイツ編 南欧編 北欧編 トルコ編

ロココの華が生んだ青

女王陛下の愛した器

東洋の白に憧れて

半島の光と影

白夜に咲く藍の花

文明の交差点に眩惑を感じて

第六巻 トルコ・東欧編

CONTENTS おおらかな陶磁器たちに、感謝を 7

トルコ 5

二つの大陸を眺めながら……イスタンブール 16

モザイクは色彩の交響曲……アヤ・ソフイア 29

歴史を動かす女の涙……トプカプ宮殿 36

ミナイ手の継承者……ユルドゥス窯 47

紀元前からの陶器の産地……イズニク 57

スルタンの墓……イェシル・トゥルペ 63

陶芸(チニ)の街……キュタフィア 69

柔らかい目……キュタフィア・チニ窯 75

滅びゆく窯オズチニ窯 82

夢幻の法悦に入る祈祷……メヴラナ博物館 88

イズニク……ビュユック・カラタイ神学校 93

赤い川のもたらした陶土アヴァノス 97

ハンガリー 103

ハンガリー応用美術館 104

歴史を刻む通り……極東美術館辺り 110

景徳鎮の意匠を取り入れて……ヘレンド窯 112

センテンドレの散歩……コヴァーチ美術館 117

チェコ&スロヴァキア 125

チェコ&スロヴァキアの磁器 126

専用杯で飲む温泉……カルロヴイ・ヴァリ 129

初めての磁器窯……ホルニー・スラフコフ窯 136

新ロココ様式の窯……ブジェゾバ窯 145

ホテル仕様の器……ドゥヴォリ窯 151

プラハエ芸美術館 158

ネオ・ジャポニスムの森林ガラス……モーゼル 163

ポーランド 169

ヴロツワフ考古民族博物館 170

窯元のストライキ……ウォツアヴェツク窯 173

ウォツアヴェック歴史博物館 182

煤だらけの女陶工……コウオ窯 187

あとがきに、かえて…… 194

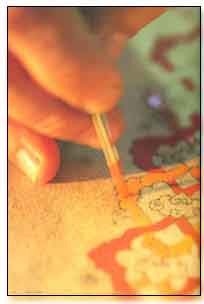

鮮やかな色彩のユルドゥス窯の作品

アヴァノスの陶工像

街の陶器屋さんも豊かな表情の器たちが勢揃い

![]() 参考図書

参考図書![]()

| ファティ・ジモク編集・原田武子訳『トルコの陶芸』{ATurizmYaymlarl,Ltd) A・ナジ・エレン・山田まリ子訳『トルコ手織り絨毯』(HiTiTCOLOR〕 『新トルコ風土紀』赤松順太(東洋経済新聞社) 『遠くて近い国トルコ』大島直政(中央公論社) 『トルコの歴吏』三橋富治男(近藤出版社) 『トルコのもう一つの顔』小島剛一(中央公諭社) 八代修次「西洋美術の旅』弥生叢書/ 視覚デザイン研究所『陶芸ノート』 『THEあんてい一く』読亮新聞社/「西洋骨董』(読売新聞社) 由水常雄「西洋陶磁史』(プレーン出版)/『ヨーロッパの磁器』(岩崎美術社) 『なごみ』(淡交社)/三上次男 『陶磁の道』(岩波書店) 西田宏子『一七・一八世紀の輸出陶磁』(毎日新聞社)/冨岡大二「古磁器の見方のコツ』(淡交社) |

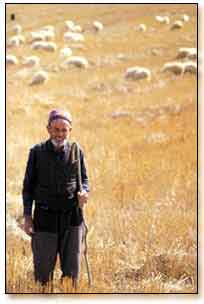

あっという間……全六巻が終わる。 トルコのチャイハネでは、素焼き土器の水差しに感激。その中の水は、とても冷たいから驚く。アヴァノスで焼かれる素焼き土器は、水がそとにしみでてくる。これは陶器の欠陥ではなく、生活の知恵であった。トルコ、アラブなどの暑く乾燥した国々では、表面を濡らす水が蒸発し気化熱を奪い、よって中が冷える原理を利用しただけ。しかし、トルコの田舎あたりでも最近では、安く丈夫なプラスチックの容器に人気がでており、素焼き土器の姿もあまり見られない。これを この『ヨーロッパ陶磁器の旅物語』で発表した写真は、名品と評されるからこそ、不本意ながらも掲載したものもある。これを読者サービスといってしまえば、読者に失礼かも知れぬ。が、正直なところ、そうである。

![]()

顧見れば、ヨーロッパの名窯、美術館、博物館、また陶芸家、個人蒐集家の名品に、数々触れてきた。貴婦人のごとく、やんごとなき微笑をこぼすセーヴル窯のティーカップ、凛々しい騎士のように威厳を崩さないマイセン窯のコーヒーポット、ヨーロッパの顔をしているが、どこか浴衣が似合いそうなロイヤル・コペンハーゲン窯のコンポート、かつて見た、祖母が着ていた藍染と同じ柄の、マックム窯の沈香壺など、さまざまな表情でみな、僕のカメラに収まっている。

器たちの姿は、見事に時代を反映し、美術館のガラス越しにも、民族の迸る熱情、ロクロを回す陶工の手、顔、そして匂いさえも、僕に伝わった。

物をつくる行為に「人」を感じ、安らぎを覚える……永年、これは僕の誇りであった。 稲作りの農夫をはじめ、納豆や豆腐、酒づくりの職人、また法隆寺の屋根瓦を焼いた職人にも、強い尊敬と憧れをもっていた。なかでも陶磁器は、土、水、火という人間とともにあった「原始」でつくられる。わが国の押型縄文は、ざっと九千年の歴史。「土・水・火の誓い」は、古代人の普遍の信仰とともに、陶磁器の世界を創り上げていった……

アラビヤの砂漠に建つモスクを見上げたとき、このすべてが巨大な焼き物と知った。火で焼きしめた煉瓦に、色彩の美しい釉薬がかけられた外壁タイル、内部には、唐草文様、幾何学文様アラベスクの粋で装飾されたモザイクなど、つまりモスクそのものが、陶磁器の構築物であった。外は灼熱の太陽だが、モスクの中はヒンヤリとして涼しい。砂漠の人々にとって、モスクは精神の器、生活、信仰の器であったのだ。

「科学の勝利」とは、素直に受け入れがたいのだが、とはいえ、アヴァノスで出会った数人の職人は、「これが家業だから」と、人の営みとともに、何千年もつづいた土器を焼く。彼らは、水漉(すいひ)という(街を流れる河床の土を水槽に入れ、その上澄みから原料をとる)手法を用いている。

「こうして原料に水を加え、手で練ると独特のねばりがでるのです。手の平が、全身になったような感触ですね」

僕が知る「世の大家」の作品は、大脳で器を焼くが、彼らは、内蔵感覚で「土・水・火」と付き合い、「雑器」を作る。

無為の職人たち……

黙々と土を練り、窯を焚く彼らの行為は、敬虔といってよい美しい。

アヴァノスの窯々は、名窯とはまるで縁がない粗末だが、その一線一画、思いやりにあふれた形や型を焼き上げてゆく。素焼き土器は、一種の原始還元の美であり、長い歴史の中で創造された霊魂の造形物であったと思うのは、僕だけか。

僕の本意である器とは、実用の雑器にほかならない。たとえそれがナポレオンが、エカテリーナ二世が愛用したティーカップだろうが、雑器化しなければ、それはただの鑑賞物。その思いは、奇しくも、皮肉にも全六巻の取材を通して、改めて痛感した。同時に、僕は、身も蓋もないことも教えられた。

ヨーロッパの器に徹することは、ヨーロッパそのものの心情的否定であった。

ヨーロッパの人々は、器を装飾品、つまり己の付属品として考えた。それは僕と彼らの道具感の違いであろうが、日常の道具である器は、まさに僕の肉体の一部。ひとつの器と永いこと付き合っていると、不思議に「もの」にも「哲学」があることが分かる。たとえば、茶碗の形、色、肌触りを楽しんでいると、茶碗自体の倫理感覚を知る。 その根拠は、器は使われることによって、新たな生命を燃やしうるということである。 おもしろいことに、さらに知ることは、付き合いのある器とは、実は自己でもあったこと。

器は、使う人や環境によって性格も変わり僕も、いや人もまた、器と同じである。

陶冶とは、陶器を焼くことと、鋳物を鋳る意味で職人の神技を表現しているが、転じて人間のもって生まれた性質を、円満に発達させることと、広辞苑は教えた。

今、老年の青春を、少しのたゆらぎもなくロクロを回すスウェーデンの陶工を、思い浮かべている。彼の作品は、第四巻で『闇に降る雪玉文鉢』と勝手に命名したが、その「杯」で、僕が住む村一番の地酒「嬬恋美人」を、数杯戴いた。

器量とは、よくいったもの。

今宵は、天窓からさしこむ煌々とした満月が、絶妙な陰影を酒面に創った。

「杯」に、以後の僕を託した……